刀木传情 匠心育人——黄春琴与木版年画的非遗传承路

东台中专校非遗研学馆内,阳光透过玻璃窗洒在纹理分明的木板上,美术老师黄春琴正握着刻刀,手把手教一群学生勾勒线条,木屑随刀尖轻轻落下,在慢时光里晕开非遗传承的温润底色。“每一刀都是承诺,木头能感受到你的力量与情绪。” 她指尖抚过木板,上面既有孩子们初学时常有的生涩刀痕,更藏着传统艺术在青春指尖焕发新生的温度。

黄春琴与木版年画的缘分,始于一次偶然的邂逅。当她第一次见到木版年画上深浅不一的刀痕时,瞬间被这份独特的质感震撼:“刀痕就是笔触,是独一无二的有温度的印记,它不像鼠标一点就能删除,每一道都带着创作者的心意。”正是这份不可复制的匠心,让她深陷其中,更让她萌生了一个念头——把这门老手艺传给学生们。

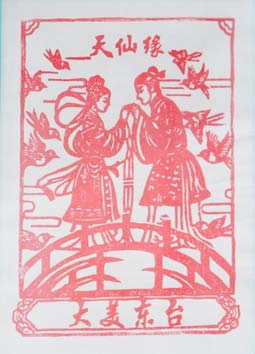

作为东台民间美术的“活化石”,东台木版年画承载着本地独特的民俗风情与文化记忆。从绘图时的巧妙构思,到刻版时的精准,再到装裱成框的细致,每一步都考验着创作者的耐心与专注。而黄春琴,便成了孩子们探索这门“慢工艺” 的引路人,用刀与木的碰撞,打开非遗世界的大门。

木版年画的制作,每一步都藏着“门道”。绘制好的画稿背面用浆糊贴在木板上,待风干后,黄春琴会教孩子们用手指蘸油,在纸面上轻轻打转,这个看似简单的动作,是为了让画稿轮廓更清晰,为后续雕刻打下坚实基础。而最具挑战性的刻板环节,曾让习惯用笔创作的黄春琴犯了难。为了掌握技艺,她上网查遍资料、反复琢磨,还专门登门请教时堰木雕传承人朱付寿先生,从磨刀的角度、用刀的力度到运刀的节奏,一点点学、一遍遍练。如今,她能熟练地向学生讲解:“斜刀、三角刀适合线板雕刻,铲底要用平刀和圆刀,每一种刀法都有讲究,差一点都不行。”

印画环节更是“差之毫厘,谬以千里”,容不得半点马虎。润板时,要用喷水壶将板面均匀喷湿,等待20分钟,让木板保持最佳湿度;印刷时,纸张必须固定不动,按压力度要分毫不差,“力度掌握不好,图案就会偏移、重影,一张画就毁了”。上色则有两种传统技法:要么像工笔画一样手工反复涂抹,让色彩层层叠加,厚实又耐看;要么一种色刻一套版,如同山东潍坊年画的经典工艺,色彩鲜明且富有层次。就连小幅年画的装裱,黄春琴也动手钻研。“作为老师,必须每一个程序都熟练掌握,才能把真经验、真本事教给学生。”

“看着孩子们从一开始握刀的笨拙,到后来的熟练流畅;从最初的浮躁急切,到后来的沉稳专注,最后印出作品时,他们眼里闪着的骄傲光芒,就是我站在这里的意义。” 在黄春琴的课堂上,木版年画早已不只是一门手艺,更成了塑造心性的 “活教科书”。孩子们在一刀一刻中学会了耐心与专注,在反复打磨中懂得了敬畏工艺。如今,不少学生已经能独立刻出精美的作品,用青春的创意为非遗技艺注入了新活力。

今年,第八批东台市非物质文化遗产代表性项目名录公示,由东台中专校申报的“传统美术——木版年画”项目成功入选。这不仅是对学校在非物质文化遗产保护与传承工作的高度认可,更让东台传统美术文化的延续与发展有了更坚实的支撑。

在黄春琴心中,木版年画的价值远不止于“门神”的传统印象。“它就像一部百科全书,其中蕴含着丰富的德育思想,也藏着人们对美好生活的向往。”她始终坚信,传承非遗的关键是让年轻人真正爱上这门技艺。“让学生多看看优秀作品,亲身体验制作的每一个过程,当他们从内心喜欢上木版年画时,我们做老师的,就算没白忙活。”

如今,黄春琴依然每天握着刻刀,和孩子们一起在木板上细细刻画。刀尖落下,刻的是千年传统的纹路;匠心传递,传的是精益求精的精神;而那些在木板前专注的青春身影,孕育的正是非遗传承的未来。(张珺斌 顾杰 文/摄)