东台——人民海军起锚地

“嗨的哟来,吭呀!吭呀个号来,哎啰……”4月13日,弶港镇崔广明老人家中,他和陆加友一起回首往事,高亢悠长的渔民号子嘹亮响起。喊号子的两位老人都是地地道道的弶港渔家人。老人们说,这支号子不仅是渔民赶海的劳动号子,在那个烽火年代,渔家号子也唱出军民鱼水的豪迈壮歌。

滔滔黄海潮,海军起锚地。翻开史册,东台弶港不仅是著名的渔港,更是一处红色港湾。1941年9月,为了坚持华中敌后抗战,粉碎日伪军对苏中根据地的“清乡扫荡”和经济封锁,中共中央华中局决定成立新四军苏中军区海防团,开辟海上抗日根据地。海军军史专家杨德昌在《红帆摇篮——弶小》校本教材的序言里这样写道:“1941年9月,在苏北弶港组建了一支海防大队,以后扩建为新四军苏中军区海防团。”中国共产党领导的海上武装就此诞生。

弶港在迢迢水路上肩负使命,形成了一条海上生命线。当年,海防团里许多指战员都是当地渔民。他们熟悉海上生活,就以运输民用物资做掩护,从上海经海上运送军需物资到弶港,再由弶港转运到后方山东等地,对粉碎敌人“扫荡”起到了重要作用。

影视作品《51号兵站》便艺术再现了海防团的部分斗争事迹。陆加友回忆,电视剧热播时,几乎家家户户每晚都守着电视机。这样的“盛况”,直到现在仍为弶港干群津津乐道。

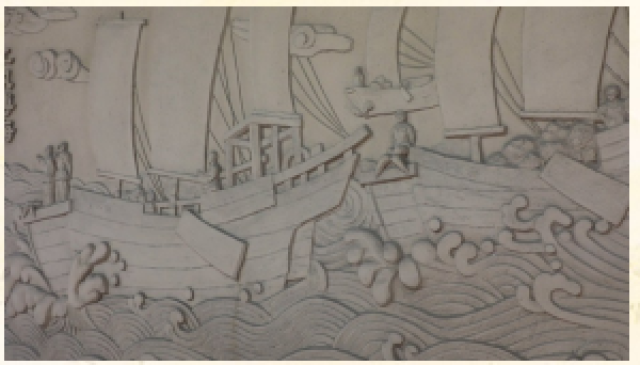

当年海防团作战运输使用的许多木船,也多是当地民众提供或参与建造的。在弶港小学校园里,粟裕将军当年使用的指挥船“咸菜瓢”被原型再现。将军曾多次乘坐这艘红帆船出海摸海情、探水路,绘制了南下北上的水路图。

今年90岁的崔广明便是当年海防团的老船工。少年时,他跟随父亲和哥哥,为苏中弶港海防团修船、造船。“日伪军使用的是汽艇,他们行船需要5至6米的水深,我们的船水深只要1.5米。”崔广明说,就是因为这木质帆船能航海、能搁滩、能抗风,在草滩、芦苇地和港口中来去自如畅通无阻,对打日寇剿海匪起到重要作用。崔广明家中有一间格外别致的展览室,陈列着这些年他亲手制作的红帆船模型。逼真的场景再现,仿佛当年海上军事运输线上一幕幕惊险壮烈的场面就在眼前上演。

1949年春,弶港的32艘海船参加了渡江战役,随后又参加了解放舟山群岛的战斗。穿越硝烟弹雨的片片红帆,迎来了共和国的诞生。斗转星移,红色传承。近年来,我市在着力推进“世遗小镇”高质量建设过程中,深耕红色文化,推进爱国主义教育。红帆楼、二虎路、红帆书屋……弶港小学校园里,处处彰显红色底蕴。校工会主席杨卫东介绍,学校把红帆文化作为文化建设的宝贵资源,涂亮生命成长底色,培养红色基因。通过评选“红帆少年”等载体引导学生讲红色故事,向英模人物学习,让孩子们的梦想与红帆一起放飞前行。(陆军 张珺斌 丁然 文/图)