史海钩沉 因盐而兴的古邑东台

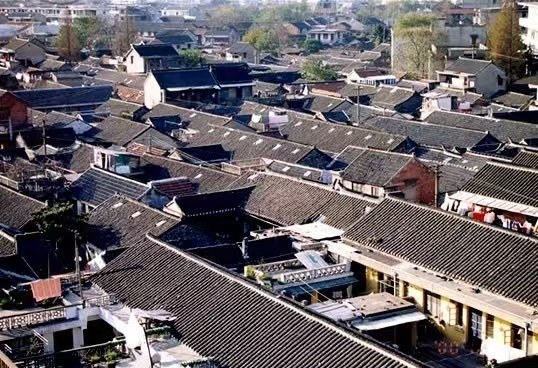

东台,位沿海之东丘,故名。这片土地东临黄海,以范公堤和串场河为界,分堤东和堤西两部分,隶属古扬州辖下的海陵县。东台地广人稀,渔盐产出丰足,商旅往来频繁,经济文化繁荣,素有“小扬州”之称;明代中期,为抗倭所需,以东台场和何垛场合为一体的地域垒土修筑东台城;清乾隆三十三年(1768年)析泰州东北九场四乡境设东台县,与泰州等地合称“扬州八属”。清末民初,东台商贾云集,市井繁华,“四远舳舻往来,恒以千计”(清嘉庆版《东台县志》),七里长街已然形成,被誉为“小上海”,东台在苏中苏北的经济文化影响力与日俱增,与上海大都市往来频繁,民国三十二年(1943年),以“东台”命名的上海东台路,如今已成为上海著名的旅游景点和文化地标。

“东台”地名演变,史籍语焉不详。清乾隆三十三年建县前为明代设立的包括东台场在内的“淮南中十场”,由泰州盐运分司管理;再上溯之,“东台”地名最早见之于南唐升元元年(937年),其说法源于《东台县志》(清嘉庆版)。

《新唐书·地理志》记载:唐武德三年(620年),海陵“更名为吴陵,以县置吴州,武德七年(624年)(吴)州废,复故名”。又载:唐开元十年(722年),海陵尚未有盐官,但《新唐书·食货志》记载了唐王朝打击食盐走私,以及相关渎职官员的较为详尽的律条。盐税是国家财政收入重要来源,渔盐资源丰厚的东台,为国家征缴大量赋税,受到历朝政府的倚重。北宋时期,三位官员先后派驻东台西溪任“盐仓监”,离任后皆在中央政府担任要职,充分说明东台地区征缴盐税成绩斐然,直接攸关北宋中央财政收入,后来人们津津乐道口口相授“金东台”概源于此。关于南唐地域演变史,《新唐书》记载寥寥数语,《新五代史》亦鲜有记录,据《永乐大典方志辑佚》辑入《永乐大典》残卷20卷2271页《湖泊十八》记载,东台周边的祥符湖(早已消失)“东通海,西通运河,北通掘港等盐河”,佐证了东台水上运盐的历史路径。

《东台县志》(清嘉庆版)卷六《沿革》援引宋乐史《太平寰宇记》卷一百三十淮南道八“泰州(治)理(下)海陵县(原)本(为)扬州海陵县,伪吴(南吴)乾贞年(927~929年)中立为制置院,伪唐(南唐)升元元年(公元937年)升为泰州,仍析海陵南五乡为泰兴县”。《东台县志》(清嘉庆版)援引《太平寰宇记》记载,南唐升元元年升格完备建置的泰州“领海陵、泰兴、如皋、兴化、盐城,置海陵县为监管盐场八,南四场,北四场”。对于这样一段记叙,我们不妨了解一下《太平寰宇记》作者乐史所生活的年代。乐史(930~1007年)北宋文学家、地理学家,生活在五代时期,曾在南唐为官,入宋后为平原主簿,他记叙的历代建置沿革情况应真实可信,充分说明东台与历史上的海陵密不可分,而海陵县设立包括东台开埠均在泰州升格建置前。海陵县设立时间在吴乾贞年中,推算最早在公元927年,最迟不超过929年;而泰州升格建置时间则为南唐升元元年,即公元937年。其次,中唐诗人张祜的诗《题海陵监李端公后亭十韵》即为张祜游历海陵监李端居所时即兴而作。早在唐宝应年间(722年),全国即设立“四场十监”盐务管理机构,海陵监作为十监之首,每年煮盐六十万石,盐利占国家财政之半。海陵监设置在东台西溪,此时属扬州广陵郡。扬州位于大运河和长江交汇处,漕运和盐铁贸易发达,是当时全国最大的经济文化中心,史称“扬一益二”(益州,今成都),东台在扬州管辖辐射圈,及至20世纪40年代,江浙沪一带仍然习惯将苏中地区受扬州影响的五个经济文化发达县简称为:高(邮)宝(应)兴(化)泰(州)东(台)。

历史上海陵县治所多次变更,海陵监也不是任何历史时期都设在东台,随着近年来开庄遗址、蒋庄遗址陆续出土大量历史文物,进一步证明东台历史悠久,文化底蕴深厚,有文字记载的当推西汉时期西溪煮盐和海陵县的最初设立;唐宋时期,东台城市雏形早已形成,史料上也载有清乾隆时两江总督高晋给中央政府户部的报告。

东台亦称“东亭”,乃因当年境内煎盐灶亭林立。历史上“海陵”曾改称过“亭间”。《前汉书·地理志》卷二八上载:“元狩六年(前117年),武帝置临淮郡,(王)莽曰‘淮平’。……海陵,(王)莽曰‘亭间’”,即为“东亭”最早依据。

古邑东台,因盐而兴。(周啟汶)