名人轶事 回荡在我心中永远的歌

戈宝权(1913年2月15日—2000年5月15日),东台籍著名外交家、俄文翻译家。江泽民曾为他题词“文化和友谊的使者”。

戈宝权热爱家乡,生前曾几次回到东台探亲讲学。当时我在东台中学担任语文教师。1983年9月15日上午,时任县政协文史委副主任的汪国璠和我一起拜访了戈宝权。汪国璠介绍说:“陆老师的外婆周如兰做过东台女子小学的校长。”听到周如兰的名字,戈宝权顿时兴奋起来,他深情地说:“周如兰校长就是你的外婆啊,1925年她和我的父亲一起创办了‘东台县立第一女子小学校’,后来我父亲做了县教育局局长,她就做了第二任校长。”当戈宝权听到我的外婆已经去世了,轻轻地叹了口气:“我回来晚了,这些长辈,我是很尊敬的,我应该早些回来看望。”

戈宝权与我们谈话的内容很广泛。

戈宝权对周恩来怀有特殊的感情。1938年,他参加了周恩来领导的《新华日报》工作,根据周恩来的要求做了“秘密党员”。太平洋战争爆发后,周恩来指示东江游击队保护他和邹韬奋、茅盾等文化名人脱险。1949年6月,他参加了中共中央代表团秘密访问苏联,后担任新华通讯社驻苏记者,实际上是中苏两党的联络员,直接受周恩来的领导,筹建中华人民共和国驻苏联大使馆,是新中国派往国外的第一个外交官。

我们的话题自然谈到高尔基的《海燕之歌》。我说:“戈教授,您翻译的高尔基的《海燕之歌》,也叫《海燕》,是一首非常优美的散文诗。我上初中时就读过,现在又在教我的学生读。”戈宝权听后轻轻地摇了摇头,说:“高尔基的这首诗,其实我翻译的比不上瞿秋白。”见到我和汪国璠都睁大眼睛,不解地看着他,戈宝权解释说:“你们都不知道吧,瞿秋白也翻译过高尔基的这首诗,他翻译的文笔可好啦!”“戈教授真的谦虚!”汪国璠敬佩地说。“不是谦虚,真的,他翻译的确实比我好得多。”戈宝权讲得那样真诚,汪国璠和我都被深深打动。

戈宝权告诉我们,俄文诗歌中也有格律诗,高尔基的《海燕》就是格律诗。瞿秋白和他都翻译成散文诗。他对人民教育出版社的同志讲过,语文书上的注解会让学生误解为原文就是散文诗。

“在中国翻译界,大家公认瞿秋白是‘俄文翻译第一人’。我翻译的《海燕》真的不如瞿秋白的译文。他的译文,我记不得在哪里看到过,具体内容,我也记不清楚了,我一直在找。”戈宝权继续对我说道,“你才30多岁吧,你想办法找出来,两篇译文一对比,你就知道他翻译得确实比我好。”面对戈宝权充满信任和期待的眼神,我点点头。

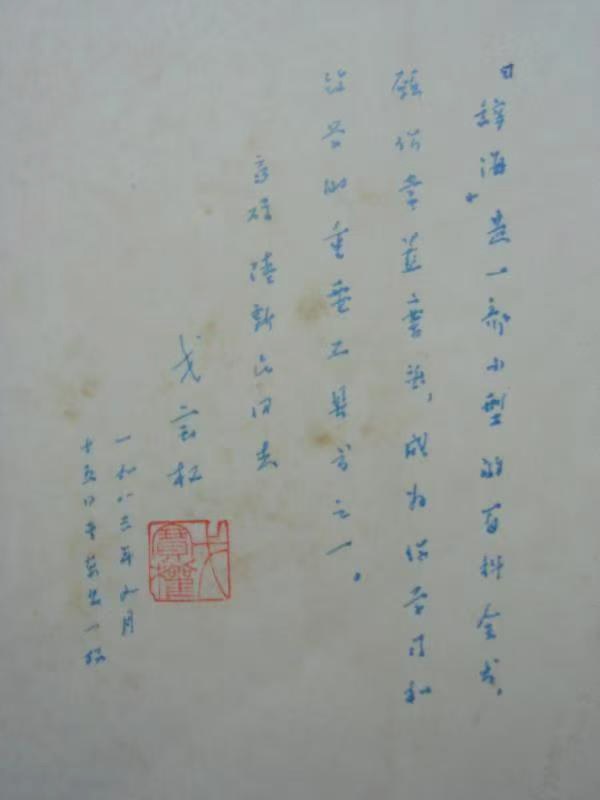

1990年11月,戈宝权第二次回到家乡,出席他的叔父、“中国新闻史研究的开拓者”戈公振100周年诞辰纪念活动。11月26日,东台师范邀请戈宝权讲学。我带领东中文学社的学生到东台师范参加活动。讲学结束后,戈宝权专门抽出时间,与文学社的同学们亲切会见,赠送了他翻译的高尔基著《我怎样学习和写作》一书。他和夫人梁培兰还与学生一起合影留念。他知道文学社叫“未名社”,高兴地说:“20年代鲁迅先生创办了一个‘未名社’,造就了曹靖华等一批有影响的文学家。我祝愿你们的‘未名社’,不久的将来也能出现一批知名的文学家和翻译家。”

那天,戈宝权显得十分兴奋:“同学们,你们都读过高尔基的《海燕之歌》吧?”“我们不但读过,而且都会全文背诵。”“好!让我们一起齐声朗诵《海燕之歌》的最后一段!”“——暴风雨!暴风雨就要来啦!这是勇敢的海燕,在怒吼的大海上,在闪电中间,高傲地飞翔;这是胜利的预言家在叫喊:——让暴风雨来得更猛烈些吧!”

“同学们,让我们大家一起努力,争做在暴风雨中勇敢飞翔的海燕!”“让暴风雨来得更猛烈些吧!”同学们的呐喊声在校园上空久久回荡。这一场意义特殊的“诗歌朗诵会”给我和同学们都留下了极为深刻的印象。

握手分别时,戈宝权再次对我提起1983年那次会面时,谈到的寻找瞿秋白译文的事情。我向他如实汇报,我找过,也请多位朋友帮助找过,但都没有找到。我说:“找到瞿秋白的译文,请您教导我怎样朗诵和欣赏,该多好啊!”他殷殷嘱咐我:“你还年轻,你注意找,应该会找到的,他翻译得确实比我好。”

想不到,真的想不到,今年已经78岁的我在参观常州瞿秋白纪念馆时,终于发现了瞿秋白的译文,题目是:《暴风鸟的歌》。瞿秋白研究专家、常州瞿秋白纪念馆副馆长唐茹玉告诉我,综合瞿秋白女儿瞿独伊和多位专家的考证,《暴风鸟的歌》是瞿秋白作为《晨报》记者第一次访问苏俄期间(1920年底-1922年底)翻译的。由于第一次世界大战和国内战争对国民经济的严重破坏,新生的苏俄环境非常艰苦,瞿秋白只好将每天配给他的一点白糖节省下来,拿到街上去换外文书,致力于俄罗斯文学的研究和翻译。后来,大约是在1931年底到1932年底,瞿秋白又将《暴风鸟的歌》改译为《海燕》,当时他既受到来自党内王明一伙的打击,被排斥于中央领导之外,同时又处在严重的白色恐怖之中。

瞿秋白的《海燕》最早发表于《高尔基创作选集》中,译者署名萧参,1933年由生活书店出版。瞿秋白牺牲后,鲁迅为纪念瞿秋白,把《海燕》收入他亲自编辑并于1936年出版的《海上述林》(下卷)。瞿秋白《暴风鸟的歌》的手稿,是瞿独伊在清理母亲杨之华保存下来的瞿秋白一些遗作抄件时意外发现的。这是极其珍贵的瞿秋白的一件遗物,现保存在中央档案馆。

我告诉唐茹玉,我与戈宝权的外甥、文化学者孙戈经常联系,他珍藏了戈宝权翻译的《海燕》四个版本的手稿。这样算起来,高尔基《海燕》的不同译文共有6个。

我恭恭敬敬地把瞿秋白的《暴风鸟的歌》和戈宝权的《海燕之歌》两篇译文放在一起,反复诵读,认真学习。

我是一棵小草,面对两座高高耸立的大山,我心怀虔敬,无限景仰。

《暴风鸟的歌》《海燕之歌》,是回荡在我心中永远的歌。(陆新民)