“破茧记”:建筑垃圾的绿色重生之路

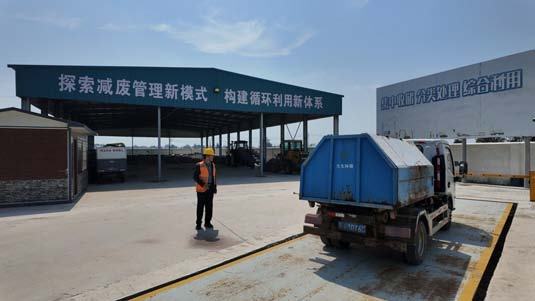

清晨六点,弶港镇建筑装修垃圾处理中心已是机器轰鸣。一辆辆满载砖瓦石块的卡车有序驶入,经过破碎、筛分、配比等工序,傍晚时分,这些曾被视为“城市疮疤”的废料,已变身为整齐码放的免烧砖,即将运往附近的产业园。“每天200方混凝土、7万到10万块砖,全是‘废料变的宝’。”负责人潘俊林抹了把额头的汗,指着生产线尽头的再生建材,眼里满是自豪。

这是我市建筑垃圾资源化利用的一个缩影。如今,这座城市90%的建筑装修垃圾实现“华丽转身”,从乱堆乱放的“环境包袱”,到循环利用的“生态财富”,背后是一套全链条治理的创新实践。从小区里的固定堆放点,到运输线上的科技监管,再到处理厂里的“点石成金”术,东台用精细化管理破解了建筑垃圾处置难题,走出了一条绿色发展的新路。

源头管控:给垃圾安个“固定家”

“以前业主装修,碎瓷砖、废木料扔得楼下到处都是,风一吹纸片乱飞,雨天污水横流。”说起小区曾经的乱象,东铭雅居物业工作人员杨红胜连连摇头。这个有30多户正在装修的小区,如今却干净整洁——全市108个物业小区都设有蓝色围挡的建筑垃圾堆放点,墙面贴着“分类投放”指引,地面硬化处理杜绝渗漏,业主们自觉将废料运到此处,物业定时联系清运。“有了固定‘家’,管理方便多了,小区环境日渐变好。”

这样的变化,源于我市对建筑垃圾源头的精准施策。截至目前,全市108个物业小区实现建筑垃圾临时堆放点全覆盖,每个点位都明确标识、划定区域,配备防尘降尘设施。老旧小区和无物业小区也不落下,在东台镇等区域专门设置2处集中堆放区,安排专人定期巡查维护。“我们在堆放点安装了太阳能语音提示器,有人乱倒就会自动播报‘请将垃圾投放到指定区域’,效果特别好。”市城管局环卫处监察中队队员说。

源头管控的关键,在于让每个产生者都清楚“垃圾该去哪”。今年开春,环卫管理人员带着《建筑垃圾管理指南》跑遍了全市工地、企业和沿街商铺。“工地上的师傅们一开始嫌麻烦,说‘我们自己找车运走就行’,我们就拿着违规倾倒的案例照片给他们看,讲清资源化利用的好处,跑了三趟,他们终于愿意备案登记了。”如今,全市32个在建工地的建筑垃圾备案率、核准率均达100%,施工单位提前申报处置量、运输路线,城管部门上门核查指导,从源头避免“先乱后治”。

农村的建筑垃圾曾是治理难点。头灶镇六灶村村民王大爷回忆:“以前盖房子剩下的断砖、废水泥,要么堆在田埂边占地方,要么往河沟里填,既影响种地又污染水。”现在,村里的建筑垃圾堆放点就在村口,村民把废料运过去,不仅不用花钱,还能按重量领补贴。“上次我家翻新猪圈,用三轮车运了两车废料,领了50块钱补贴,村里还帮着把路修平了,一举两得。”目前,东台市在各镇村建成348个农村堆放点,15座中转站如同“区域处理站”,让散落的农村建筑垃圾有了规范去向。

运输监管:给垃圾办张“通行证”

“苏J·5XX23,核对一下,今天要运5车建筑垃圾去弶港处理中心,路线是经北海路转沿海高速,对吧?”凌晨五点,工作人员正在核对当天的运输信息。更细致的是“三联单”制度。记者在东台镇一处小区看到,清运师傅从物业手里接过一张粉色单据,上面标注着垃圾产生点、种类、重量、运输车辆信息和卸料地点,“这是第一联,物业留底;到了调剂场,他们会撕下第二联存档;最后到处理中心,第三联交过去,才算完成闭环。”3月份以来,这样的三联单已发放2720张,每一张都对应着一车垃圾的“完整行程”,就像快递单一样可追溯。

监管的“天罗地网”不止于科技。在沈海高速东台出口,公安和城管的联合检查点24小时值守,每辆疑似运输建筑垃圾的车辆都要停车核查。“上个月查到一辆安徽牌照的货车,车厢盖得严严实实,打开一看全是废混凝土块,没有任何报备手续,涉嫌跨省偷倒。”参与执法的城管队员陈阳说,这样的联合检查在全市52个码头和重要路口都有设置,3个月就拦截了6起跨省偷倒案件。

更广泛的监督来自群众。“发现有人乱倒垃圾,拍张照片发到村里的监督群,城管很快就来处理,还能领奖励呢!”头灶镇村民张大姐打开手机,展示着村里的“随手拍”群聊记录。我市公布了24小时举报热线,在城郊接合部、拆迁地块等易乱倒区域安装了12个“电子哨兵”(监控设备),环卫工人、网格员、村民组成“移动监督队”,形成“人防+技防”的立体网络。今年以来,通过群众举报查处的违规倾倒案件占总数的35%,平均处置时间不超过2小时,比外卖配送还快。

末端利用:让废料成“香饽饽”

在市建筑垃圾调剂场,几台装载机正将运来的废料分类堆放:红砖、混凝土块归为一类,木材、塑料归为另一类,破损瓷砖单独放置。“这里就像个‘垃圾中转站’,先分类再转运,提高后续处理效率。”调剂场负责人介绍,这个占地50亩的场地年消纳能力达15万吨,承担着“一城三区”建筑垃圾的集中分拣任务。

从调剂场出发,经过40分钟车程,就能到达弶港镇的建筑装修垃圾处理中心——这是东台建筑垃圾“变身”的核心阵地。走进处理车间,轰鸣声震耳欲聋,一条长约100米的生产线正在运转:建筑垃圾先经振动筛去除泥土,再进入破碎机被粉碎成3厘米以下的颗粒,接着通过磁选设备分离出钢筋、铁丝,最后被筛分机分成粗、中、细三种骨料。“你看这细骨料,和天然砂差不多,能直接用来做混凝土。”潘俊林抓起一把灰色颗粒说,这些再生骨料的性能指标完全符合国家标准,可作C30以下骨料。

在制砖车间,再生骨料迎来“第二次生命”。经过配比、搅拌、成型、养护等工序,它们与水泥、添加剂混合,变成一块块灰色的免烧砖。“这种砖比传统黏土砖轻30%,成本低20%,隔音效果还好,附近修路、建厂房都爱用。”潘俊林指着墙上的订单表,“上个月刚接了个10万块砖的单子,给农业产业园建围墙,这几天正在赶工。”除了免烧砖,处理中心还生产透水砖、路缘石等10多种再生建材,年处置能力达35万吨,产品供不应求。

农村的建筑垃圾则走出了“就地消化”的路子。在五烈镇甘港村,一条刚修好的村级公路旁,堆着几堆破碎后的混凝土块。“这些都是村里危房改造拆下来的废料,打碎后拌上水泥,就能当路基填料,省钱又环保。”村委干部们纷纷表示,村里的建筑垃圾先运到镇中转站,由镇里统一组织破碎,再用于农田水利、乡村道路建设。今年以来,东台各镇村已有3200吨建筑垃圾“就地转化”,变成了河堤护坡的垒石、产业园的地基、停车场的垫层。

资源化利用不仅解决了环境问题,还带来了实实在在的经济效益。处理中心的再生建材每吨售价80元,比天然砂石便宜40%,年销售额达2000多万元;农村建筑垃圾“以料换工”,村民运废料到中转站能领补贴,村里用再生骨料修路节省成本30%以上;渣运企业通过规范运输获得稳定订单,12家渣运企业今年上半年收入同比增长15%。“以前处理垃圾要花钱请人运,现在运去处理还能换钱,我们肯定愿意配合。”一位工地负责人说。

这种“变废为宝”的模式,也让我市探索出一条“政府引导+企业运作+群众参与”的可持续路径。政府通过政策扶持,给予处理企业税收减免、用地优惠;企业投入2000多万元引进先进设备,提高处理效率;群众通过参与监督、分类投放获得奖励,形成良性循环。

治理启示:全链条思维“解难题”

从“无处安放”到“物尽其用”,我市的实践为建筑垃圾治理提供了有益借鉴。这套全链条治理模式,以“源头管控、运输严控、处置全控、流程掌控”为路径,用系统化思维打通了从产生到利用的每个环节,形成“四治协同”的治理闭环。

源头管控抓住了“减量”关键。通过设置固定堆放点、强化备案登记、广泛宣传引导,从源头上减少了垃圾乱堆乱放现象,全市建筑垃圾无序倾倒投诉量同比下降68%。运输管控筑牢了“监管”防线,科技赋能让运输更规范,多元协同让监管无死角,违法运输行为大幅减少。末端利用找到了“转化”出路,将环境问题转化为经济优势,实现了生态效益与经济效益的双赢。

如今的东台,街道上不见了散落的砖瓦,河道边没有了乱堆的废料,取而代之的是整洁的小区、再生建材铺就的道路、绿意盎然的乡村。90%的资源化利用率背后,是城市治理能力的提升,更是绿色发展理念的践行。正如东台市城管局负责人所说:“建筑垃圾治理看似是小事,实则是关乎生态、关乎民生的大事。我们要继续把这条全链条治理的路子走实走宽,让‘变废为宝’成为常态,为美丽东台建设添砖加瓦。”